6500万年前 地球に小惑星衝突 恐竜時代の終わり 霊長類誕生in北アメリカ

5000万年前 原猿類誕生

3400万年前 真猿類誕生in北アフリカ、各地に広まる

1800万年前 プロコンスル…類人猿の祖先。東アフリカ

1500万年前 ラマピテクスからアジアの類人猿とアフリカの類人猿が分かれた

1300万年前 類人猿が、アフリカ・ヨーロッパ・アジアで優勢になる

1000万年前 アフリカの類人猿が衰退、真猿類が優勢になる

700万年前 アフリカで人類(猿人)とチンパンジーが分かれた。 直立二足歩行を始めた。脳の増大・技術の誕生は起こらなかった。

700万年前-600万年前:サヘラントロプス・チャデンシス:中央アフリカのチャド:2001年

600万年前-580万年前:オロリン・ツゲネンシス:東アルリカのケニア:2000年

580万年前-520万年前:アルディピテクス・ラミダス・カダバ:東アフリカのエチオピア:2002年

240万年前 ◎ホモ・ハビリスが、アフリカで生まれる

180万-120万前:オルドバイ(タンザニア)

190万年-160万年前:トゥルカナ(ケニア)

180万年前 ◎原人ホモ・エレクトスHomo erectus、アフリカで生まれる

180万年前:ジャワ原人

猿人とホモ・ハビリスと原人が共存していた。

175万年前:ドマニシ原人(グルジア)

170万年前

×ホモ・ハビリスがアフリカで滅びた

=> ホモ族は原人だけになった

ホモ族でないアウストラロ族はまだ生きている

140万年前 文化が進んだ。アシュール文化。ハンドアックス(手のひら大、しずく型)

110万年前:北京原人 :ネアンデルタール人(日本先祖の一つ)

100万年前:エチオピア原人 原人だけになった

60万年前 ◎Homo Sapiens が、アフリカで生まれた => 原人と共存

30万年前 ×原人が絶滅 => Homo Sapiensだけになった

15万年前 ◎現代型のHomo Sapiens がアフリカから出て、世界へ進出。

14万2千年前 日本列島へ

10万年前 アフリカより移動

9万年前 岩手県宮守村に集結

55000年前 オーストラリア大陸に進出

4万年前 ×古代型ホモ・サピエンスが絶滅。

3万年前 芸術の証拠・芸術に目覚める

2万年前 アメリカ大陸に進出

氷河期が終わり、地核活動が盛んになる

1.6500年前 セラミック開発 縄文土器製作 青森県外ヶ浜町大平山元

12.600年前 漆器の生産 漆の蜜に水素が含まれており物を酸化させないことを知っていた。

前文明世界、12.000年前太平洋故国より移住以降は日本列島における経緯

環境学者のDavid Mayer de Rothschild氏がPlastiki号で航海されたのは、実に太平洋Mu上の海域である。12.000年前 地下ガス爆発によって太平洋上の大陸が沈む

現岩手県宮古市 上陸

岩手県花巻市早池峰山 12.000年前 縄文時代

北海道知床へ上陸 12.000年前 (日本第三平成17年7月17日ユネスコ世界自然遺産に登録)稲作文化の開化 九州鹿児島県

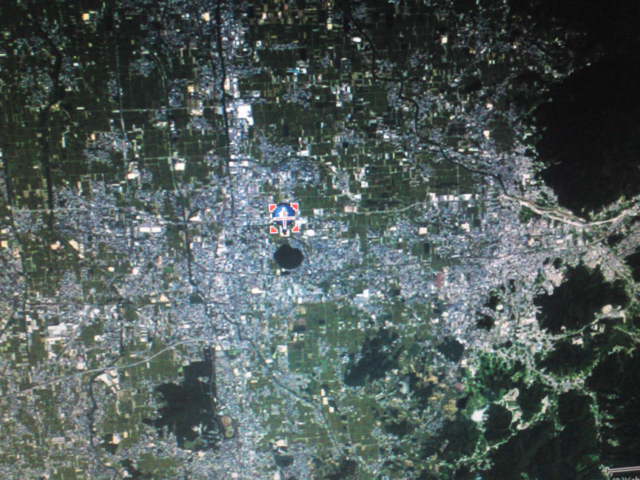

北海道札幌

北海道函館 9.000年前 漆器(Japan)をより進化、生産 シリアなどでは既に井戸など作る

日本産巣(エビス)各家大陸へ移住 8.000年前 氷河期が終わって間もなくのこと。現ブルガリア等へ 中東、ヨーロッパ

6.000年前 気候温暖期 北半球気候最温暖期 行動が活発になる。

青森県青森市 三内丸山 5.500年〜4.000年前 世界的洪水水害により移住

(白神山地平成5年11月日本で最初にユネスコ世界自然遺産に登録)

ノアの時代

宮守村 遠野

4.500年〜4.300年前、大倭日高見国 高天原 岩手県北上市更木水乞山

日本、中でも今岩手と呼ばれている地域が最も古い。太平洋の故国の沈没によって避難してきた地域である。

日本より子孫が世界に散らばり、ことにシュメールと名乗ってメソポタミヤの文明を開く。

また一方はウブスと畏れられ、中東に旅立った後エジプトでヘブライと呼ばれ、それがユダヤとよばれている。

またインドを経由してスカンジナビア半島へ向かったのもいる。それら人々はアイルランドを経由してイギリスやドイツやオランダ西洋の宗主国を作った。

呼ばれようのない幻の故国を古代より牟(ム)と呼んでいる。

そのほか、アメリカ大陸に逃れた人々もある。

故国が沈没した理由を歴史家たちは二大覇権国家の軍事衝突だと言っている。

国旗には古代の習わしが現在に至る。

日章の国は牟直系の親国であり、竈は円は許されず斜線によって光を表す。そのまた竈は平行線となっている。これが知られざる常識である。

故国が滅びるに至った戦闘内容は、現代の常識を超えている。

過去の惨事を繰り返さないように世界勢力が二極化することなく、一つの政府、一つの国家、その上での他民族多様性であることを祈り、恒久の平和を願う。

4.500年〜4.300年前、大倭日高見国 高天原 岩手県北上市更木水乞山

An

Ninul

Enama

Anu

Yahweh

(YHVH, YHWH, JHVH, JHWH, IHVH, yahweh)

Adam アダム 930 土 6036年前 2010年基準

Set セト 912 償

Anosh エノシュ 905 シス宿命の名

Chainan ケナン 910 獲る

Mahalalel マハラルエル 895 神輝

Yeled ヤレド 962 子孫

Enoch エノク 365+エロヒムと行きメタトロン

Motho shalach メトシェラ 969 槍投

Lamech レメク 777 混乱

Noah ノア 950 休息 3780年前PS600歳洪水 4380年前 2010年基準

Sem セム 600

Arpahsad アルパクシャド 438

Chi Nam カイナム

Xie rough シェラフ 433

Eber エベル 464

Vereg べレグ 239

Lei レウ 239

Serug セルグ 230

Naol ナオル 148

Terra テラ 205

Abraham アブラハム 175 正室サラ(日本等先祖)、側室ケトラ(東方先祖)、側室ハガル(アラブ先祖) 3953年前 2010年基準

Isaac イサク 180 (son with Abraham honest woman Sara )妻はリベカ

★(ISRAEL)

ヤコブ(イスラエルと冠される)(妻はラケルとレア:ヤコブには二人の正妻がいる)

イスラエルの十二支族と呼ばれるヤコブの息子たちの一門名

1.ルベン

2.シメオン

3.レビ

4.ユダ

5.ダン

6.ナフタリ

7.ガド

8.アシェル

9.イッサカル

10.ゼブルン

11.ヨセフ

ヨセフの息子たち

1.エフライム

2.マナセ

12.ベニヤミン

Iakob ヤコブ 147 12子の名前(ルベン・シメオン・レビ・ユダ・ダン・ナフタリ・カド・アシェル・イッサカル・セブルン・ヨセフ・ベニヤミン)12支族(ルベン・シメオン・ユダ・ダン・ナフタリ・カド・アシェル・イッサカル・セブルン・ベニヤミン・マナセ・エフライム)

ヤコブの子ヨセフの時代

エジプトへ

Judah ユダ

Phares べレツ

Esrome ベツロン

Alny アルニ

Admin アドミン

Aminadab アミナダム

ヘブライ人のエジプト脱出(紀元前1290年)3304年前 AD2014年基準 モーセの時代。モーセはヘブライ民族を率いてエジプトを脱出し、シナイの野に於て集會の幕屋(祈りの施設テント)を張り、祭壇(アルタ)にはヤコブイスラエル12氏の長を立てて各々の導師なりとしている。ユダ族からはアミナダムの息子ナフションが選ばれた。

Naasson ナフション

Salmon サラ

Boes ボアズ 子孫ソロモンはヤキンと並んで神殿の二柱の一つとして崇めた

Iobed オベド

Iessai エッサイ

David ダビデ(大闢) 大酒と読む 約3040年前 2010年基準

Nathan ナタン(ヨセフの祖) 兄弟Shlomonソロモン(マリアの祖)第一神殿建設、

Matata マタタ

Menha メンナ

Melea メレア

Eliaquim エリアキム

Yonam ヨナム

Ioseph ヨセフ

Judah ユダ

Simeon シメオン(

と書く) 主が遣わすメシアに会うまで死なない誓いを立てた秦の先祖

Levi レビ

Matato マタト

Yorim ヨリム

Eli rasiel エリエゼル

Joshua ヨシュア

Elle エル

Elle madam エルマダム

Cosam コサム

Adir アディ

Merki メルキ

Neli ネリ

Shaltielle シャルティエル

軒轅(ケンエン) 黄帝 約4520年前 (2010年基準) 夏、殷、周、秦、諸侯の祖

昌意

高陽帝![]()

(センギョク)

女脩

大業

大費

大廉

孟戯

仲衍

胥軒![]()

蜚廉

悪来

女妨

旁皋

大几

大駱 ユダヤとの合流

非子 (秦シメオン「 」

」

と書く)*Qin秦初代 約2900年前 (2010年基準)

秦侯

公伯

秦仲

荘公

襄公 秦国初代王

文公

(立爭)公

憲公

徳公

成公

康公

共公

桓公

景公

哀公

夷公

恵公

悼公

1.天之御中主神 (皇命)

2.高御産巣日神

3.神産巣日神

4.宇麻志阿斯訶備比古遅神

5.天之常立神

6.国狹槌尊

7.国之常立神

8.豊雲野神

9.宇比地爾神 妻・須比智爾神

10.角杙神 妻・活杙神

11.意富斗能地神 妻・大斗乃弁神

12.淤母陀琉神 妻・阿夜訶志古泥神

13.伊弉諾尊 妻・伊弉冊尊

奈良県桜井市笠山に遷都

14.思兼命(八意hatti) 妻・天照大神大日留女牟千 弟を那古・素戔鳴尊(八坂)

おおひるめは最後の瀬織津姫。天忍穂耳の母親が瀬織津姫だから、飛騨高山に先祖たちが住んだ時期は、短いものだったことが分かる。

15.天忍穂耳 妻・栲幡千千姫(高皇産霊尊孫、高木神女)

長髄彦登美明国(和邇氏)大物主 大和朝廷最初の地、三輪の主 (饒速日義兄)

天八下尊

天三下尊

天合尊

天八百日尊

百日萬魂

津速魂命 イザナギ・イザナミ期

市千魂命 八坂祭神

興澄魂命霊

天児屋命

卜部・忌部・中臣は=

祭事・石工・陵墓造営

星の観察・卑弥呼の臣

祭事長を天照大神

占星術を卑弥呼が行った

古代の占星術とは天文観測

卑弥呼に従事した中臣

2547年前 第一次帰還

ユダヤ70年

Lesa レサ

Yohanan ヨハナン

Yodha ヨダ

Yosek ヨセク

Semein セメイン

Matatia マタティア

Mahato マハト

Nagai ナガイ

Esri エスリ

Naum ナウム

Amos アモス

Matatia マタティア

懐公

昭子

霊公

献公

孝公

恵文君

昭襄王

孝文王

荘襄王

北扶余王解慕漱(太子。王后柳花夫人〔河伯の娘〕)

帯素王(弟に四代王曷思王、朱蒙〔母柳花夫人。高句麗初代東明聖王〕、ほか)

16.饒速日尊 (布留・十一面観世音菩薩・三輪明神大神神社大物主)妻・御炊屋姫=活玉依姫(長髄彦の妹)

冠称 天照国照彦天火明櫛玉饒速日命 大和建国の始祖王 最後の天照

17.天香具山命 新潟を治めになられる

18.天村雲命 瓊々杵尊の孫佐怒・神武時代

19.天忍人命

20.天戸目命

21.建斗米命

22.建田背命 那古野(名古屋)尾張氏祖

23.崇神 妻・尾張大海媛(建田背命女)高天原 敷島・奈良県桜井市三輪現天理教敷島大教会の地

24.八坂入彦命

25.景行 妻・八坂入媛(八坂入彦命女)

26.倭武命(日本武尊)

27.仲哀 妻・神功(息長帯比売)、神功祖は(新羅皇子天日矛・孝安代)

28.応神 八幡(はちまん)神に応じて与えられる意

29.稚渟毛二派

30.意富富杼 (おおほど)息長氏祖

31.乎非

32.彦主人 高島 御代家督は雄略 初瀬より飛鳥へ遷都

33.継体 尊号を男大迹(おおどの)妻は雄略の娘春日大娘の子、若帯姫(手白香)。大伴金村氏と物部麁鹿火氏の推薦を受けて家督

34.欽明 妃蘇我小姉君(稲目女、母波斯人美女媛、娘穴穂部間人)

35.敏達

36.押坂彦人大兄皇子

37.舒明 后斉明

38.天武 后持統 藤原京遷都

宍人臣大麻呂女カヂ媛娘(天武宮人)に託基皇女

が生まれる。カヂは木偏に穀と書きます

39.施基皇子 后天武女託基皇女

施基は、父天智天皇、妻の父が天武天皇、その両方を繋いだから志貴と表される。御陵所に因んで田原天皇と称される

40.光仁 藤原北家 聖武后光明の養子として聖武長女井上内親王(吉野皇后・斎宮)を后にいただき 又妃和氏高野新笠の間に桓武を儲ける

41.桓武 平安京遷都 源平両祖 新笠の子 弟の東大寺親王禅師早良は遷都を懸念南都守護 ゆえに示寂後800(延暦19)年井上内親王を妻とすると記され、崇道天皇と号され権力争いに利用された 桓武子葛原は桓武平氏祖、大和田氏の祖 桓武は天神菅原道真の娘菅原衍子を女御としている。

42.嵯峨 息子源信(源氏長者)

43.仁明(正良) 長男道康「文徳」 三男光孝の次男が定省「宇多」

44.文徳

45.清和 清和源氏祖 文徳四男 名を惟仁(これひと)

46.貞純

47.経基 清和源氏

48.満仲

49.頼信

50.頼義

51.義家 八幡太郎 弟新羅三郎は南部家の祖

52.義親

53.為義

54.義朝

55.源九郎義経 左衛門少尉 検非違使少尉 判官

56.重基 源義経子 幼名安居丸重信を名乗り後重基と称す 母佐藤基治娘北の方浪の戸(浪江)。義経正妻浪の戸は北家藤原秀郷流清衡の曾孫。藤原清衡は父藤原経清と母安倍有加(安倍頼時女)の子で奥州国王奥州平泉藤原三代の始

57.重忠 左近大夫

58.重光 左京進

59.有信 太郎左衛門

60.忠直 三郎左衛門

61.時明 主計助

62.成光 左近忠

63.道成 小次郎

64.隆義 小太郎 千田家中

興祖 兄更木永昌寺重義和尚 537年前(2010年基準)

65.利章 源九郎

66.量重 三郎

67.時廣 又次郎

68.時長 甚右エ門

69.義貞 甚右エ門

70.徳右エ門

71.甚右エ門 徳之進

72.甚右エ門 惣助

73.甚右エ門 甚内

74.甚右エ門 時忠

75.甚右エ門 時義

76.甚右エ門 甚五郎

77.甚右エ門 宮内

78.甚吉

79.甚右エ門 市助

80.甚右エ門 惣治

81.甚右エ門 甚之亟

82.甚右エ門 定次

83.甚右エ門 佐吉

84.甚右エ門

85.甚右エ門 庄之助

86.甚右エ門

87.甚右エ門

88.甚右エ門

89.トラ 甚之亟 江戸末期〜明治

90.寛次郎

91.甚太郎 千田家財産を投入して岩手県昭和橋を建造 岩手は以降発展する。師弟岩手県知事千田正

92.政幸 東和津島神社七子 宮沢賢治師弟 寛子(甚太郎女)

93.孝法 孝法(丸子忠男)妻幸子は政幸長女

94.千田寛仁

玉櫛入彦厳之事代主(八重事代主)妻・饒速日の娘玉櫛姫

神倭伊波礼琵古命(初代神武天皇)(カムヤマトイワレヒコ)妻・事代主の娘伊須気余理姫

神沼河耳命(カンヌナカワミミ)(2代綏靖天皇)

師木津日子玉手見命(シキツヒコタマテミ)(3代安寧天皇)

大倭日子(金且)友命(オオヤマトヒコスキトモ)(4代懿徳天皇)

御真津日子訶恵志泥命(ミマツヒコカエシネ)(5代孝昭天皇)

大倭帯日子国押人命(ヤマトタラシヒコクニオシヒト)(6代孝安天皇)母・天足彦国押人命(孝昭第1皇子)の娘

大倭根子日子賦斗邇命(オオヤマトネコヒコフトニ) (7代孝霊天皇)

大倭根子日子国玖琉命(オオヤマトネコヒコクニクル) (8代孝元天皇)

比古布都押之信命

屋主忍男武雄心命

武内宿禰

蘇我石川宿禰

蘇我満智

蘇我韓子 (母が韓人である通称名) 妻は高麗毘賣

蘇我高麗

蘇我稲目 妻波斯人美女媛、娘小姉君(穴穂部間人の母)

1.蘇我馬子(552年飛鳥寺を建てる)島大臣と言う 稲目と美女媛の子 妻物部布都姫(守屋実妹)

2.蘇我倉麻呂

3.蘇我連子 兄蘇我倉山田石川麻呂(648年山田寺を建てる・石川麻呂女遠智娘は天智の妻となり、子は持統天皇、その子草壁皇子、その子文武天皇、その子聖武天皇、その子井上内親王「光仁后」その子桓武妃酒人内親王、その子朝原内親王で聖武系は断絶)

4.不比等 (天智子)妻蘇我連子女媼子

5.藤原宇合 不比等三男藤原式家祖

6.藤原良継 式家

7.桓武 光仁子(794年平安京を作る) 后藤原良継女乙牟漏

8.嵯峨 息子源信(源氏長者)

9.仁明(正良) 長男道康「文徳」 三男光孝の次男が定省「宇多」

10.文徳

11.清和 清和源氏祖 文徳四男 名を惟仁(これひと)

12.貞純

13.経基 清和源氏

14.満仲

15.頼信

16.頼義

17.義家 八幡太郎 弟新羅三郎は南部家の祖

18.義親

19.為義

20.義朝

21.源九郎義経 左衛門少尉 検非違使少尉 判官

22.重基 源義経子 幼名安居丸重信を名乗り後重基と称す 母佐藤基治娘北の方=浪の戸(義経正妻は北家秀郷流清衡の曾孫)

23.重忠 左近大夫

24.重光 左京進

25.有信 太郎左衛門

26.忠直 三郎左衛門

27.時明 主計助

28.成光 左近忠

29.道成 小次郎

30.隆義 小太郎 千田家中興祖 兄更木永昌寺重義和尚 537年前(AD2010基準)

31.利章 源九郎

32.量重 三郎

33.時廣 又次郎

34.時長 甚右エ門

35.義貞 甚右エ門

36.徳右エ門

37.甚右エ門 徳之進

38.甚右エ門 惣助

39.甚右エ門 甚内

40.甚右エ門 時忠

41.甚右エ門 時義

42.甚右エ門 甚五郎

43.甚右エ門 宮内

44.甚吉

45.甚右エ門 市助

46.甚右エ門 惣治

47.甚右エ門 甚之亟

48.甚右エ門 定次

49.甚右エ門 佐吉

50.甚右エ門

51.甚右エ門 庄之助

52.甚右エ門

53.甚右エ門

54.甚右エ門

55.トラ 甚之亟 江戸末期〜明治

56.寛次郎

57.甚太郎 千田家財産を投入して岩手県昭和橋を建造 岩手は以降発展する。師弟岩手県知事千田正

58.政幸 東和津島神社七子 宮沢賢治師弟 寛子(甚太郎女)

59.忠男(丸子孝法)妻幸子は政幸長女 (三輪山平等寺復興)

60.千田寛仁

天多彌伎命

宇佐津臣命

御食津臣命

伊賀津臣命

梨近臣命

神聞勝命 崇神天皇時期

久志宇賀主命

国摩大鹿島命

臣陜山命

卜部跨耳命

卜部大小矯命

卜部阿麻毘舎命

卜部音穂命

中臣阿毘古

中臣真人

中臣賀麻

中臣黒田

中臣常磐 欽明天皇朝時期

中臣可多能古

中臣美気古 聖徳太子時期

一世藤原鎌足

大織冠 眞名中臣鎌子 時期 西暦614年生誕 母は大伴智仙娘 推古28年西暦615年聖徳太子は三経義疏を記される

二世 不比等(天智帝子) 妻蘇我媼子

媼子の系譜

・蘇我馬子 妻物部布都姫

・蘇我倉麻呂

・蘇我連子

・蘇我媼子(まさこ・おうなこ)

三世 房前 不比等次男藤原北家祖

不比等長男武智麻呂(南家祖)

次男房前(北家祖)

三男宇合(式家祖)

鎌足の娘五百重娘と不比等との間の子が四男麻呂(京家祖) 遵って鎌足の子孫は京家。

四世 魚名 忠臣 (四世は特に仁に篤く天武真人一族を護った。)宇多の御代にようやく鎌子の血統を藤原京家祖大原大刀自五百重娘流が繋ぐ。

五世 藤成 伊勢守

六世 豊澤 下野権守

七世 村雄 下野大掾

八世 藤原秀郷下野守・武蔵守・鎮守府将軍

九世 千常

十世 公脩

一一世 文行・佐藤祖

一二世 佐藤脩行・信夫佐藤祖 佐藤近江丞

一三世 公輔 佐藤左衛門尉

十四世 師清

十五世 師文

一六世 師治

一七世 庄司基治(元治) 妻藤原清衡孫娘音羽御前源義経軍師 室(平氏河越重頼娘郷御前)(義経公静御前ト吉野ニテ別後奥州将軍ト成)側室(平時忠娘蕨姫)正妻(基治娘北ノ方・重基ノ母、浪の戸トモ。)

一八世 忠信 妻初音 佐藤四郎兵衛尉忠信 秀衡命二依兄継信ト共二義経平家追討軍随行

忠信兄は佐藤三郎継信 妻楓

一九世 義忠 左衛門尉 義忠義字義経公依賜ウ後信隆ト改ム白石依更木へ後 娘婿二長子(基信、重基ト改ム・幼少名安居丸ヲ迎エル)

二十世 重忠 左近大夫

二一世 重光 左京進

二二世 有信 太郎左衛門

二三世 忠直 三郎左衛門

二四世 時明 主計助

二五世 成光 左近忠

二六世 道成 小次郎

二七世 千田隆義 小太郎 長子僧重義ノ進言二依、姓ヲ千田ト改ム

二八世 利章 源九郎

二九世 量重 三郎

三十世 時廣 又次郎

三一世 時長 甚右エ門 応永三十二乙朱三月十日山ノ上屋敷二居住後山寺ト改ム

三二世 義貞 甚右エ門

三三世 徳右エ門

三四世 甚右エ門 徳之進

三五世 甚右エ門 惣助

三六世 甚右エ門 甚内

三七世 甚右エ門 時忠

三八世 甚右エ門 時義

三九世 甚右エ門 甚五郎

四十世 甚右エ門 宮内

四一世 甚吉

四二世 甚右エ門 市助

四三世 甚右エ門 惣治

四四世 甚右エ門 甚之亟

四五世 甚右エ門 定次

四六世 甚右エ門 佐吉

四七世 甚右エ門

四八世 甚右エ門 庄之助

四九世 甚右エ門

五十世 甚右エ門

五一世 甚右エ門 栄助妻馬洗場駒込多吉娘

五二世 トラ 甚之亟 夫臥牛平田治兵衛次男

五三世 寛次郎

五四世 甚太郎 旧更木村長 北上川に三号橋(昭和橋)を建造 妻二子千田与吉長女

五五世 政幸 妻甚太郎長女寛子 小山田津嶋神社吉田家第七子 金田へ

五六世 千田寛仁 政幸長女 幸子ト山形市七浦丸子氏忠男法名孝法次男

Yanai ヤナイ

Meruki メルキ

Levi レビ

Matato マタト

Eri エリ

Ioseph ヨセフ

Joshua ヨシュア ) 2014年前 (2010年基準) バプテスマ1984年前 /南ユダ王国 後裔をペルシア___日本へ(高句麗を経て蘇我家)

蘇我稲目 妻美女媛 波斯人

蘇我小姉君(欽明妃) 兄が馬子

穴穂部間人(用明后)

豊聰耳 聖徳太子(膳大郎女后)

麻呂古親王

山形七浦丸子家

山寺を一門の寺として拝す

後に清和天皇が円仁に勅命し立石寺と称す

丸子家先祖

丸子忠吉(妻とみ)

丸子孝法(妻千田幸子)

千田寛仁

扶桑 皇女蘭夫斉王田横、蘭中国より日本壱岐島へ

蘭の子孫福岡宗像家より豊(卑弥呼)、崇神天皇側室となって大和を中国医術によって疫病から救う。

崇神 側室に豊

崇神の父は開化ワカヤマトネコヒコオオヒビ) 日高見国王。岩手の本家より独立し埼玉を経て 三輪山に立君 兄の名を大彦、皇室一条家の祖

垂仁 正室に豊の娘臺與(台与)

景行

倭武命(日本武尊)

仲哀 后神功、神功祖は新羅皇子天日矛★新羅王族(★秦後裔)

応神 神に応じて与え

られる意(八幡)

仁徳

允慕

雄略 初瀬より飛鳥へ遷都

仁賢 (后春日大娘皇女)

継体 (后手白香皇女)

欽明(子息に桜井皇子)ゆえにここは今も桜井市

敏達 異母弟用明{_厩戸(母穴穂部間人、室膳大郎女)_父祖麻呂古(丸子)親王}

押坂彦人大兄皇子

舒明 妻皇極(=斉明)舒明の兄弟茅渟王(母漢王女・妻吉備姫)の娘★百済王族

天智

上り藤鎌足 下り藤不比等

藤原不比等 春日大権現 父天智 養父大織冠藤原鎌足 日本全国先祖

房前 藤原北家祖

魚名 忠臣

藤成 伊勢守

豊澤 下野権守

村雄 下野大掾

藤原秀郷 下野守・武蔵守・鎮守府将軍 千常千時千春千種千国、息子にすべて千を付ける。

藤原千常 (弟千時)

藤原公脩 (千時子千清)

藤原文行 ・佐藤初代(千清子正頼)

佐藤脩行 佐藤近江丞・信夫佐藤祖 (正頼子頼遠)

公輔 佐藤左衛門尉 (頼遠子経清)

師清 (経清子清衡)

師文 (清衡子清綱)

師治 (清綱女乙和御前)

庄司基治 妻、奥州国王藤原清衡孫娘音羽御前

忠信 妻、初音

義忠 左衛門尉

重基 父源義経 左衛門少尉 検非違使少尉 判官 母基治娘北の方(義経正妻)

重忠 左近大夫

重光 左京進

有信 太郎左衛門

忠直 三郎左衛門

時明 主計助

成光 左近忠

道成 小次郎

千田隆義 小太郎 重義和尚の進言により大倭日高見国主千田姓に戻す 537年前 2010年基準

利章 源九郎

量重 三郎

時廣 又次郎

時長 甚右エ門

義貞 甚右エ門

徳右エ門

甚右エ門 徳之進

甚右エ門 惣助

甚右エ門 甚内

甚右エ門 時忠

甚右エ門 時義

甚右エ門 甚五郎

甚右エ門 宮内

甚吉

甚右エ門 市助

甚右エ門 惣治

甚右エ門 甚之亟

甚右エ門 定次

甚右エ門 佐吉

甚右エ門

甚右エ門 庄之助

甚右エ門

甚右エ門

甚右エ門

トラ 甚之亟

寛次郎

甚太郎

政幸

孝法

千田寛仁

瓠公(ホゴン)と称される倭人(日本人)が建国瓠すなわち朴。朴氏・昔氏・金氏の3姓の王系

紀元前57年建国

1.新羅 始祖王 赫居世

紀元前69年 - 後4年

2.新羅 第2代王 南解王

3.昔新羅 第4代王 脱解王 自倭國東北至

4.新羅

新羅皇子 天日矛

5.多遲摩母呂須玖

6.多遲摩斐泥

7.多遲摩比那良岐

8.多遅摩比多詞 比那良岐次男 兄が多遅摩毛理(三宅氏祖)

9.葛城高額比売命 夫息長宿禰王

10.息長帯比売命(神功皇后)

11.応神 八幡(はちまん)神に応じて与えられる意

12.稚渟毛二派

13.意富富杼 (おおほど)息長氏祖

14.乎非

15.彦主人 高島 御代家督は雄略 初瀬より飛鳥へ遷都

16.継体 尊号を男大迹(おおどの)妻は雄略の娘春日大娘の子、若帯姫(手白香)。大伴金村氏と物部麁鹿火氏の推薦を受けて家督

17.欽明

18.敏達

19.押坂彦人大兄皇子

20.舒明 后斉明

21.天武 后持統 藤原京遷都

宍人臣大麻呂女カヂ媛娘(天武宮人)に施基皇子が生まれる。カヂは木偏に穀と書きます

施基は、父天智天皇、妻の父が天武天皇、その両方を繋いだから志貴と表される。

23.光仁 藤原北家 聖武后光明の子として聖武長女井上内親王(吉野皇后・斎宮)を后にいただき 又妃和氏高野新笠の間に桓武を儲ける

24.桓武 平安京遷都 平家祖 新笠の子 弟の東大寺親王禅師早良は遷都を懸念南都守護 ゆえに示寂後800(延暦19)年井上内親王を妻とすると記され、崇道天皇と号され権力争いに利用された 桓武子葛原は桓武平氏祖、大和田氏の祖 桓武は天神菅原道真の娘菅原衍子を女御としている。

25.嵯峨 息子源信(源氏長者)

26.仁明(正良) 長男道康「文徳」 三男光孝の次男が定省「宇多」

27.文徳

28.清和 清和源氏祖 文徳四男 名を惟仁(これひと)

29.貞純

30.経基 清和源氏

31.満仲

32.頼信

33.頼義

34.義家 八幡太郎 弟新羅三郎は南部家の祖

35.義親

36.為義

37.義朝

38.源九郎義経 左衛門少尉 検非違使少尉 判官

39.重基 源義経子 幼名安居丸重信を名乗り後重基と称す 母佐藤基治娘北の方(義経正妻は北家秀郷流清衡の曾孫)

40.重忠 左近大夫

41.重光 左京進

42.有信 太郎左衛門

43.忠直 三郎左衛門

44.時明 主計助

45.成光 左近忠

46.道成 小次郎

47.隆義 小太郎 千田家中興祖 兄更木永昌寺重義和尚 537年前(2010年基準)

48.利章 源九郎

49.量重 三郎

50.時廣 又次郎

51.時長 甚右エ門

52.義貞 甚右エ門

53.徳右エ門

54.甚右エ門 徳之進

55.甚右エ門 惣助

56.甚右エ門 甚内

57.甚右エ門 時忠

58.甚右エ門 時義

59.甚右エ門 甚五郎

60.甚右エ門 宮内

61.甚吉

62.甚右エ門 市助

63.甚右エ門 惣治

64.甚右エ門 甚之亟

65.甚右エ門 定次

66.甚右エ門 佐吉

67.甚右エ門

68.甚右エ門 庄之助

69.甚右エ門

70.甚右エ門

71.甚右エ門

72.トラ 甚之亟 江戸末期〜明治

73.寛次郎

74.甚太郎 千田家財産を投入して岩手県昭和橋を建造 岩手は以降発展する。師弟岩手県知事千田正

75.政幸 東和津島神社七子 宮沢賢治師弟 寛子(甚太郎女)

76.孝法 孝法(丸子忠男)妻幸子は政幸長女

77.千田寛仁

高句麗始祖朱蒙

長子類利が高麗を継承

弟沸流と温祚は南に向かい沸流崩御後温祚は百済を建国した。

紀元前18年建国

1.百済始祖温祚王

2.第2代多婁王

3.第3代己婁王

4.第4代蓋婁王

5.第5代肖古王

6.第6代仇首王

7.第11代比流王

8.第13代近肖古王

9.第14代近仇首王

10.第15代枕流王

11.第17代阿莘王

12.第18代腆支王

13.第19代久尓辛王

14.第20代毘有王

15.第21代蓋鹵王

16.昆支

17.第24代東城王

18.第25代武寧王 461年・日本筑紫の各羅(かから)島で生誕 (在位501-523年)]

19.純陀太子(日本に居住)

20.斯我君

21.法師君

22.雄蘇利紀君

23.和史宇奈羅 (和氏に改名して日本に定住)

24.和史粟勝

25.和史浄足

26.和史武助

27.和史乙継 (娘新笠が光仁天皇に嫁ぎ高野を称す)

28.高野朝臣新笠が出産したのが桓武天皇(第50代天皇:在位781-806年)]

29.桓武 光仁子(794年平安京を作る) 后藤原良継女乙牟漏

30.嵯峨 息子源信(源氏長者)

31.仁明(正良) 長男道康「文徳」 三男光孝の次男が定省「宇多」

32.文徳

33.清和 清和源氏祖 文徳四男 名を惟仁(これひと)

34.貞純

35.経基 清和源氏

36.満仲

37.頼信

38.頼義

39.義家 八幡太郎 弟新羅三郎は南部家の祖

40.義親

41.為義

42.義朝

43.源九郎義経 左衛門少尉 検非違使少尉 判官

44.重基 源義経子 幼名安居丸重信を名乗り後重基と称す 母佐藤基治娘北の方=浪の戸(義経正妻は北家秀郷流清衡の曾孫)

45.重忠 左近大夫

46.重光 左京進

47.有信 太郎左衛門

48.忠直 三郎左衛門

49.時明 主計助

50.成光 左近忠

51.道成 小次郎

52.隆義 小太郎 千田家中興祖

兄更木永昌寺重義和尚 537年前

53.利章 源九郎

54.量重 三郎

55.時廣 又次郎

56.時長 甚右エ門

57.義貞 甚右エ門

58.徳右エ門

59.甚右エ門 徳之進

60.甚右エ門 惣助

61.甚右エ門 甚内

62.甚右エ門 時忠

63.甚右エ門 時義

64.甚右エ門 甚五郎

65.甚右エ門 宮内

66.甚吉

67.甚右エ門 市助

68.甚右エ門 惣治

69.甚右エ門 甚之亟

70.甚右エ門 定次

71.甚右エ門 佐吉

72.甚右エ門

73.甚右エ門 庄之助

74.甚右エ門

75.甚右エ門

76.甚右エ門

77.トラ 甚之亟 江戸末期〜明治

78.寛次郎

79.甚太郎 千田家財産を投入して岩手県昭和橋を建造 岩手は以降発展する。師弟岩手県知事千田正

80.政幸 東和津島神社七子 宮沢賢治師弟 寛子(甚太郎女)

81.忠男(丸子孝法)妻幸子は政幸長女 (三輪山平等寺復興)

82.千田寛仁